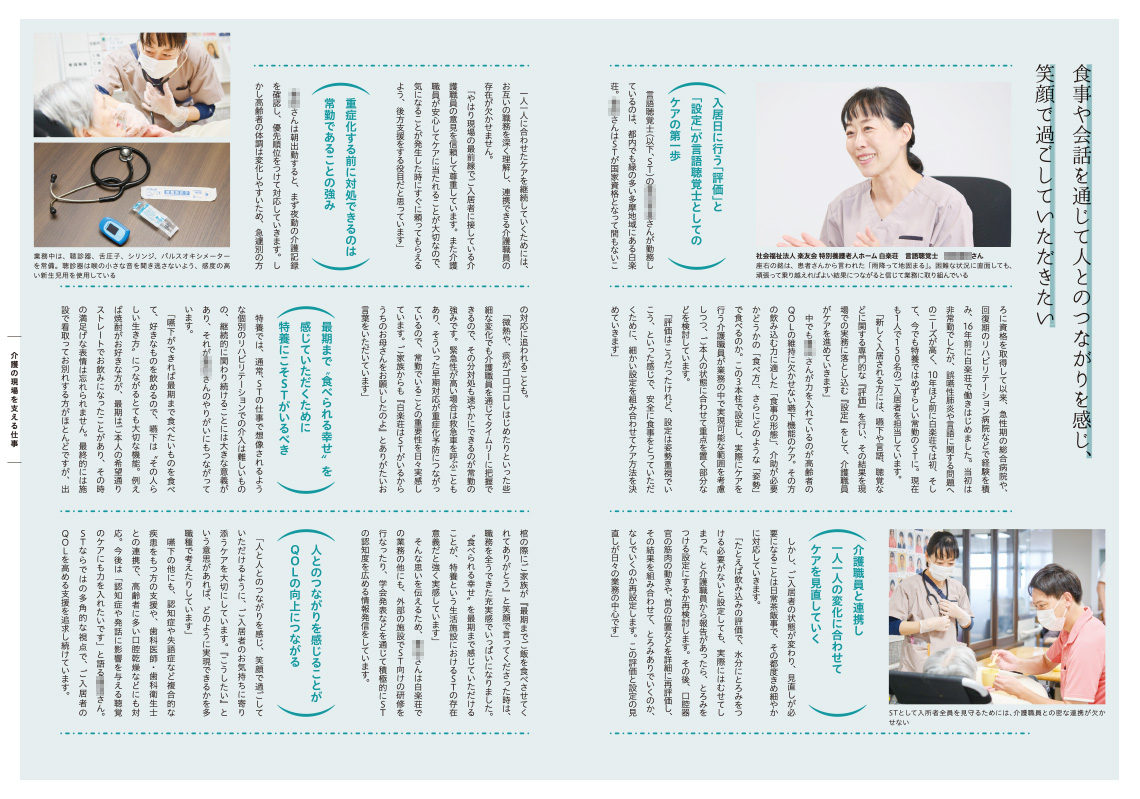

特別養護老人ホーム 言語聴覚士

特別養護老人ホーム 白楽荘

言語聴覚士

Tさん

食事や会話を通じて人とのつながりを感じ、笑顔で過ごしていただきたい。

座右の銘は、患者さんから言われた「雨降って地固まる」。困難な状況に直面しても、頑張って乗り越えればよい結果につながると信じて業務に取り組んでいる。

入居日に行う「評価」と「設定」が言語聴覚士としてのケアの第一歩

言語聴覚士(以下、ST)のTさんが勤務しているのは、都内でも緑の多い多摩地域にある白楽荘。TさんはSTが国家資格となって間もないころに資格を取得して以来、急性期の総合病院や、 回復期のリハビリテーション病院などで経験を積み、16年前に白楽荘で働きはじめました。 当初は非常勤でしたが、誤嚥性肺炎や言語に関する問題へのニーズが高く、10年ほど前に白楽荘では初、そして、今でも特養ではめずらしい常勤のSTに。現在も1人で150名のご入居者を担当しています。

「新しく入居される方には、嚥下や言語、聴覚などに関する専門的な『評価』を行い、その結果を現場での実務に落とし込む『設定』をして、介護職員がケアを進めていきます」

中でもTさんが力を入れているのが高齢者の QOLの維持に欠かせない嚥下機能のケア。その方の飲み込む力に適した「食事の形態」、介助が必要かどうかの「食べ方」、さらにどのような「姿勢」 で食べるのか。 この3本柱で設定し、実際にケアを行う介護職員が業務の中で実現可能な範囲を考慮しつつ、ご本人の状態に合わせて重点を置く部分などを検討しています。

「評価はこうだったけれど、設定は姿勢重視でいこう、といった感じで、安全に食事をとっていただくために、細かい設定を組み合わせてケア方法を決めていきます」

介護職員と連携し一人一人の変化に合わせてケアを見直していく

しかし、ご入居者の状態が変わり、見直しが必要になることは日常茶飯事で、その都度きめ細やかに対応していきます。

「たとえば飲み込みの評価で、水分にとろみをつける必要がないと設定しても、実際にはむせてしまった、と介護職員から報告があったら、とろみをつける設定にするか再検討します。 その後、口腔器官の筋肉の動きや、首の位置などを詳細に再評価し、 その結果を組み合わせて、とろみありでいくのか、 なしでいくのか再設定します。この評価と設定の見直しが日々の業務の中心です」

一人一人に合わせたケアを継続していくためには、 お互いの職務を深く理解し、連携できる介護職員の存在が欠かせません。

「やはり現場の最前線でご入居者に接している介護職員の意見を信頼して尊重しています。また介護職員が安心してケアに当たれることが大切なので、 気になることが発生した時にすぐに頼ってもらえるよう、後方支援をする役目だと思っています」

重症化する前に対処できるのは常勤であることの強み

Tさんは朝出勤すると、まず夜勤の介護記録を確認し、優先順位をつけて対応していきます。しかし高齢者の体調は変化しやすいため、急遽別の方の対応に追われることも。

「微熱や、痰がゴロゴロしはじめたりといった些細な変化でも介護職員を通じてタイムリーに把握できるので、その分対処も速やかにできるのが常勤の強みです。緊急性が高い場合は救急車を呼ぶあり、 そういった早期対応が重症化予防につながっているので、常勤でいることの重要性を日々実感しています。ご家族からも『白楽荘はSTがいるからうちのお母さんをお願いしたのよ』とありがたいお言葉をいただいています」

最期まで食べられる幸せ”を感じていただくために特養にこそSTがいるべき

特養では、通常、STの仕事で想像されるような個別のリハビリテーションでの介入は難しいものの、継続的に関わり続けることには大きな意義があり、それがTさんのやりがいにもつながっています。

「嚥下ができれば最期まで食べたいものを食べて、好きなものを飲めるので、嚥下は“その人らしい生き方”につながるとても大切な機能。 例えば焼酎がお好きな方が、最期はご本人の希望通りストレートでお飲みになったことがあり、その時の満足げな表情は忘れられません。最終的には施設で看取ってお別れする方がほとんどですが、 出棺の際にご家族が『最期までご飯を食べさせてくれてありがとう』と笑顔で言ってくださった時は、 職務を全うできた充実感でいっぱいになりました。 "食べられる幸せ”を最期まで感じていただけることが、 特養という生活施設におけるSTの存在意義だと強く実感しています」

そんな思いを伝えるため、Tさんは白楽荘での業務の他にも、外部の施設でST向けの研修を行なったり、学会発表などを通じて積極的にST の認知度を広める情報発信をしています。

人とのつながりを感じることが QOLの向上につながる

「人と人とのつながりを感じ、笑顔で過ごしていただけるように、ご入居者のお気持ちに寄り添うケアを大切にしています。『こうしたい』という意思があれば、どのように実現できるかを多職種で考えたりしています」

嚥下の他にも、認知症や失語症など複合的な疾患をもつ方の支援や、歯科医師・歯科衛生士との連携で、高齢者に多い口腔乾燥などにも対応。今後は「認知症や発話に影響を与える聴覚のケアにも力を入れたいです」と語るTさん。 STならではの多角的な視点で、ご入居者の QOLを高める支援を追求し続けています。